“近年の抗肥満薬の進歩により、手術に匹敵する体重減少が可能となり、肥満治療における医療と外科の間のギャップが縮まりつつある。”*タイトル

“Paradigm shift in obesity treatment: an extensive review of current pipeline agents”

*著者、雑誌名、公開年

著者:Ecesu Çetin, Brian Pedersen, Mehmet Furkan Burak

雑誌名:Turkish Journal of Medical Sciences

公開年:2025年2月

- 研究背景と目的

肥満は世界的な健康問題であり、最近の研究は中枢神経と消化管ホルモンの相互作用を活かした新たな薬物治療への転換を示している。

- 方法と結果

GLP-1アナログやGIP/GLP-1ダブル作動薬、さらにはトリプル作動薬などが臨床試験で顕著な体重減少と併存疾患の改善効果を示しており、薬物治療の有効性が飛躍的に向上した。

- 考察と結論

抗肥満薬はより安全かつ効果的になっており、今後は筋肉量維持や再増量防止を目的とした新薬の導入と、公平な医療アクセスの確保が重要である。

この論文「Paradigm shift in obesity treatment」は、肥満治療における最新の薬剤開発を包括的にレビューし、これまでの常識を覆すような治療法の進展について報告しています。

薬理学的アプローチは、外科手術と並ぶ効果を持つ新世代の抗肥満薬によって、大きな転換期を迎えており、持続的かつ安全な治療の選択肢として期待されています。

研究背景

肥満はただの「太りすぎ」ではなく、糖尿病、脂肪肝、心不全、睡眠時無呼吸症候群など、さまざまな病気とつながる深刻な慢性疾患です。

これまでの治療法は、食事制限や運動、時には手術に頼ってきましたが、効果が続かなかったり副作用が強かったりしました。

最近は腸や脂肪組織が出すホルモンが脳に働きかけて食欲をコントロールする仕組みがわかってきて、それを活かした「ホルモン系」の新しい抗肥満薬が注目を集めています。

例えば、チルゼパチドを生活習慣の改善と組み合わせると、72週目に26.6%の減量が達成されます。

外科的介入で通常25%~33%の減量が達成されることを考えると、抗肥満薬と外科的介入の治療効果は近づいてきています。

現在FDAが承認している抗肥満薬

この論文はレビュー論文で、既存の文献や臨床試験のデータを徹底的に整理し、現在使われている肥満治療薬(GLP-1アナログなど)や、今後実用化が期待される薬剤(GIP/GLP-1/グルカゴントリプル作動薬、アミリン類似体、NLRP3阻害薬など)について網羅的に解説しています。

米FDA(アメリカ食品医薬品局)に承認されている薬から、臨床試験中の候補薬まで、さまざまな作用メカニズムに注目していきます。

フェンテルミン/トピラマート

フェンテルミンとトピラマート(PHEN/TPM)の併用療法は、成人および12歳以上の肥満の小児患者の体重管理に承認されています。

フェンテルミンは、食欲を抑制する交感神経を刺激する成分です。

1959年にFDAによって肥満の短期管理のために承認されました。

トピラマートは、エネルギー消費量の増加とカロリー摂取量の減少により、大幅な減量効果を促進する抗てんかん薬です。

ただし、副作用があるため、単独療法として体重管理で使用することは制限されています。

PHEN/TPMは、経口製剤でのフェンテルミンとトピラマートの併用療法です。

肥満治療薬としてのFDA承認は、主に3つの臨床試験(EQUIP、CONQUER、SEQUEL)によって支持されました。

これらの第3相試験では、PHEN/TPMによる治療はプラセボと比較して一貫して統計的に有意な体重減少をもたらしました。

しかし、PHEN/TPMは頻脈、自殺念慮、青少年の成長遅延などの重大な副作用に関連しています。

催奇形性薬物であるため、口唇裂や口蓋裂などの先天異常のリスクが高く、妊娠可能年齢の女性には妊娠検査と効果的な避妊が必要です。

この重大なリスクのため、この薬剤へのアクセスはFDAによって制限されています。

ブプロピオン/ナルトレキソン

ブプロピオン/ナルトレキソン併用療法は、2014年にFDAにより長期にわたる肥満管理の目的で承認されました。

ブプロピオンはドパミン/ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり、視床下部プロオピオメラノコルチン(POMC)ニューロンを活性化し、その作用として摂食量を減少させ、エネルギー消費量を増加させます。

ナルトレキソンはオピオイド受容体拮抗薬であり、オピオイド受容体を介してPOMCニューロンの自己抑制を阻害し、POMCの活動を相乗的に促進します。

ブプロピオン/ナルトレキソンは、コントロール不良の高血圧患者には禁忌であり、治療中は定期的に血圧をモニタリングすることが推奨されます。

さらに、ブプロピオンの成分によりてんかん発作の閾値が低下するため、てんかん発作や神経性無食欲症/過食症、またはオピオイド使用歴のある患者には禁忌です。

自殺リスクが増加するため、黒枠でも警告があり、また、妊娠中の使用は禁忌です。

オルリスタット

オルリスタットは、1999年に体重管理のためにFDAによって承認された不可逆的な膵臓および胃のリパーゼ阻害剤です。

トリグリセリドが遊離脂肪酸とモノグリセリドに分解されるのを阻害し、食事中の脂肪の吸収を減らし、結果として摂取カロリーを減らします。

しかし、体重を減らす効果はほとんどなく、胃腸の副作用が多すぎるため、広く使用されてはいません。

MC4受容体作動薬:セトメラノチド

メラノコルチン4受容体(MC4R)経路は、満腹感とエネルギー消費を調整する上で重要です。

少し詳しく説明すると、

栄養が十分な状態では、レプチンはレプチン受容体(LEPR)を生理的に活性化し、POMCニューロンがプロタンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシン1型(PCSK1)遺伝子によってコードされている酵素プロタンパク質転換酵素1/3を介してメラノサイト刺激ホルモン(MSH)を分泌するように促します。

その後、MSHは室傍核内のメラノコルチンニューロンにあるMC4Rを刺激し、食欲減退・交感神経活動の増加・エネルギー消費増強をもたらします 。

つまり、MC4R経路内の遺伝子変異または突然変異は、空腹感とエネルギー消費の調節を乱す可能性があります。

その結果、これらの遺伝子変異を持つ人は、過食を特徴とする重度の早期発症型肥満を発症しうるのです。

MC4Rアゴニストは、食欲減退・エネルギー消費増強を目的として体重管理の潜在的な治療法として研究されています。

セトメラノチドは、POMC、PCSK1、またはLEPRの特定の良性でない遺伝子変異に関連する単一遺伝子性肥満と診断された成人および6歳以上の小児、またはバルデット・ビードル症候群の患者を対象とした、FDA承認のMC4Rアゴニストです。

この薬はMSHを模倣し、下流メカニズムを修復することで、MC4R経路の欠陥のあるシグナル伝達を回復します。

そうすることで、セトメラノチドは食欲とエネルギー消費を調節し、体重減少につながります。

バルデット・ビードル症候群による肥満患者を対象とした66週間のセトメラノチド国際臨床試験では、試験終了時までに参加者の32.3%で体重が10%以上減少したことが実証されました。

さらに、セトメラノタイドは、視床下部性肥満の治療薬としての可能性を示しています。

視床下部性肥満とは、頭蓋咽頭腫や脳の鞍上部領域にあるその他腫瘍による視床下部の損傷などがMC4R経路を阻害するまれな疾患です。

視床下部肥満に対して承認された治療法はありませんが、現在臨床試験中のセトメラノチドは、この疾患の潜在的な治療法として有望です。

後天性視床下部肥満を対象とした第2相試験では、参加者はセトメラノチド投与を受けて16週目に平均BMIが15%、12か月目に平均26%減少しました。

視床下部性肥満に対するFDA承認薬の有効性に関する検討は今後行われる予定です。

また、文献ではMC4R経路変異による肥満患者に対するGLP-1ベースの治療の減量効果が報告されており、GLP-1作動薬は視床下部性肥満の管理に有効な選択肢となる可能性があります。

GLP-1作動薬およびGIP/GLP-1デュアル作動薬

グルカゴン様ペプチド1(GLP-1)は、腸管上皮の内分泌L細胞内で合成されるペプチドホルモンです。

加えて、このホルモンは、脳幹・孤束核・視床下部で神経伝達物質として作用し、さまざまな臓器系に特定の効果を発揮します。

抗肥満効果の例を挙げると以下のようになります。

・肝臓での糖新生と脂肪変性を減少

・胃内容排出を遅延

・腸管運動を低下

・食物摂取量を減少

・報酬行動を修正し脳の嗜好性に影響

・インスリン感受性の向上

・筋肉でのブドウ糖取り込みを促進

・インスリン分泌の向上

・インスリン合成とβ細胞の生存をサポート

・膵臓でのグルカゴン分泌を制限

これらの効果はすべて相乗的に減量の達成に貢献します。

GLP-1自体は効果的ではあるものの、半減期が非常に短い(約 2 分)ことと、親水性が高いために腎排泄が速いことから、治療に用いるには限界があります。

これらの課題は、分解や腎クリアランスに耐性のあるGLP-1受容体作動薬 (GLP-1 RA)を作成することで克服されました。

効果の持続時間は、食欲や食物摂取量に大きく影響する可能性があります。

例えば、長時間作用型セマグルチドは、短時間作用型リラグルチドよりも効力が高く、脳中枢への取り込みが促進されます。

セマグルチドとチルゼパチドは、現在の長時間作用型薬剤の中では有名であり、この革新的なアプローチの成功例です。

注目すべきことに、げっ歯類の研究では、臨床使用に関連する曝露レベルで、GLP-1類似体が、用量依存的かつ治療期間依存的に、腺腫や癌を含む甲状腺 C 細胞腫瘍の発生と関連付けられています。

しかし、GLP-1 受容体作動薬が人間に同様の効果をもたらすかどうかはまだ不明です。

今のところ広範囲にわたる調査にもかかわらず、人間における因果関係を示す研究はありません。

GLP-1受容体作動薬は、甲状腺髄様癌の病歴(個人または家族)のある人、または多発性内分泌腫瘍症候群(MEN2)の人に対してのみ禁忌です。

リラグルチド

FDAは、糖尿病の治療薬として初めて毎日注射できるGLP-1受容体作動薬としてリラグルチドを承認しました。

3731人の非糖尿病肥満患者を対象とした56週間の試験では、リラグルチドを投与された患者は平均8.4 ± 7.3 kg減少したのに対し、プラセボを投与された患者は2.8 ± 6.5 kgの減少でした。

少なくとも5%以上の体重減少を達成した割合は、プラセボ群では27.1%、リラグルチド群では63.2%であり、

リラグルチド3.0 mgの皮下注射は体重減少と代謝コントロールの改善に関連していると結論づけられました。

セマグルチド

セマグルチドは、週1回の皮下注射で投与されるGLP-1受容体作動薬です。

2017年にFDAから2型糖尿病の治療薬として最初に承認され、その後、成人および12歳以上の肥満治療薬としてFDA承認を受ました。

16か国129施設にわたる大規模な多国籍ランダム化試験では、糖尿病のないBMI30以上の成人1961人を対象にセマグルチドの効果を検証しました。

結果として、投与68週目までにセマグルチド群はプラセボ群(−2.4%)と比較して大幅な平均体重減少(−14.9%)を示しました。

減少した体重を絶対値でみても、プラセボ群(−2.6 kg)と比較して大きく(−15.3 kg)減少しています。

セマグルチドを投与された参加者の3分の1は、最初の体重から少なくとも20%の体重減少を達成し、これは肥満外科手術後1~3年の患者で観察される減少と同程度の効果でした。

さらに、血圧、グリコヘモグロビン値、脂質プロファイルなど、セマグルチドによる心臓代謝指標の有意な改善が観察されました。

チルゼパチド

チルゼパチドは、グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(GIP)およびGLP-1受容体の二重作動薬として作用する合成ペプチドです。

脳内のGIPおよびGLP-1受容体経路の両方からの信号を統合することにより、チルゼパチドは選択的GLP-1受容体作動薬単独と比較して、より大きな減量を達成する可能性があります。

GIP作動薬は、脂肪組織の代謝改善、異所性脂肪の蓄積減少、胃腸副作用の軽減による忍容性向上など、さらなる利点をもたらします。

チルゼパチドは2022年に2型糖尿病の治療薬としてFDAの承認を受け、その後2023年に体重管理の治療薬としてFDAの承認を受けました。

SURMOUNT臨床試験は、肥満患者を対象に週1回のチルゼパチド皮下注射の安全性と有効性をプラセボと比較する第3相多施設共同試験です。

SURMOUNT-1とSURMOUNT-2は固定用量の有効性と安全性の研究に焦点を当て、SURMOUNT-3とSURMOUNT-4は臨床的効果に関連する最大耐用量を調査しています。

2539人の成人を対象に実施されたSURMOUNT-1試験では、72週目にチルゼパチド15mg投与群で平均-20.9%の体重減少がみられたのに対し、プラセボでは-3.1%でした。

さらに、収縮期血圧と拡張期血圧、空腹時インスリンレベル、脂質プロファイルなど、事前に定義されたすべての心血管代謝パラメータに改善がみられました。

SURMOUNT-3試験では、集中的な生活習慣介入を同時におこなった結果、チルゼパチドは過体重または肥満の患者において臨床的に有意なさらなる体重減少を示し、72週目に26.6%という顕著な体重減少をもたらしました。

GLP-1作動薬の主な副作用は消化器系であり、吐き気、嘔吐、下痢などの一過性の症状が含まれます。

これらの副作用は通常、用量を増やす段階で起こるため、患者の耐容性を高めるための最適なアプローチは、薬剤を徐々に増やしていくことになります。

肥満合併症に関する知見

これまで、多国籍試験であるSUSTAIN-6試験では、104週間にわたり3,297名の2型糖尿病患者を対象に、セマグルチドが心血管イベントを減少させる有効性を実証しました。

セマグルチドの投与により、プラセボと比較して心血管死亡率、非致死性心筋梗塞、および脳卒中の発症率が有意に低下しました。

次に、SELECT試験では、糖尿病ではないものの心筋梗塞、脳卒中、末梢動脈疾患の病歴を持つ過体重または肥満の成人17,604名を対象に、セマグルチドが心血管の健康に及ぼす影響を調査しました。

その結果、平均39.8カ月の追跡期間において、セマグルチド投与患者はプラセボ投与と比較して主要な有害心血管イベントのリスクが20%有意に低下することが示されました。

この臨床試験では、セマグルチドが心血管疾患の既往歴のある過体重者の心血管リスクを低下させることが実証されました。

これらの結果に基づき、FDAは2024年3月にセマグルチドの心血管リスク低下の適応症を承認しました。

さらに、セマグルチドは腎臓アウトカムを改善します。

SELECT試験では、週1回のセマグルチド2.4 mgの投与により、腎疾患死亡率の低下、慢性腎臓病ステージ5の減少、eGFRの持続的な50%以上の低下など、主要複合腎エンドポイントの発生率が低下することが実証されました。

これは、糖尿病のない患者、特に試験開始時に進行した腎機能障害を有していた患者において、腎機能が有意に改善することを示しました。

さらに、2型糖尿病および慢性腎臓病を有する3,533名を対象としたFLOW試験では、セマグルチド投与群ではプラセボ投与群と比較して主要腎エンドポイントの発現率が24%減少したことが示され、糖尿病を有する高リスク集団において、セマグルチドが腎機能および全生存率を保護することが示唆されました。

SOUL試験では、既知の動脈硬化性心血管疾患/慢性腎臓病および糖尿病を有する9,650名の患者を対象に、経口セマグルチドの連日投与が心血管イベントの発現率に及ぼす影響について研究されています。

さらに、セマグルチドは左室駆出率保持型心不全(HFpEF)に有益であり、症状の顕著な改善と患者の運動能力の向上が認められています。

これは、肥満に関連するHFpEFに対する承認済みの治療法が存在しないことを考えると重要なことです。

第3相 ESSENCE試験では、代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)および線維化を有する1,200人の患者を対象に、セマグルチドの効果を評価しました。

現在、3件の臨床試験が進行中で、セマグルチドのアルコール摂取量減少への影響を評価したり、別の試験ではニコチン摂取への影響を調査しています。

チルゼパチドは、合併症の治療効果において複数の研究対象となっています。

SURMOUNT-MMO試験は、肥満で心血管疾患リスクが確立されている40歳以上の15,374人の参加者に対するチルゼパチドの影響を評価する第3相試験です。

SURMOUNT-OSA試験は、中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)および肥満と診断された患者を対象に、52週間にわたりチルゼパチドを評価する2つの第3相試験で構成されています。

試験1には陽圧呼吸(PAP)療法を受けていない参加者が含まれ、試験2にはPAP療法を受けている参加者が含まれていました。

チルゼパチドは有意に無呼吸低呼吸指数を低下させ、プラセボと比較して試験1では1時間あたり平均20.0件、試験2では1時間あたり23.8件減少しました。

低酸素症、hs-CRP値、血圧の改善も認められています。

肥満とOSAの因果関係、およびOSAが心血管合併症の危険因子として認識されていることを考えると、これらの知見は特に重要です。

さらに、MASH治療薬としてのチルゼパチドを評価する第2相試験では、線維化の悪化なしにMASHの症状が改善した参加者の割合は、プラセボ群では10%であったのに対し、チルゼパチド15 mg群では62%であったことが明らかになりました。

この調査は、現在有効な治療法が限られているMASH患者の治療選択肢として、チルゼパチドの可能性を理解するために極めて重要です。

現在の満たされていないニーズ

①医療アクセス

肥満に苦しむ8億1,300万人のうち、約2%しか十分な医療を受けられていません。

医薬品へのアクセスは、価格と入手性の問題により依然として大きな課題となっています。

米国においても、セマグルチドなどの医薬品は、需要の高さと供給の限界により、FDA(米国食品医薬品局)の医薬品不足リストに掲載されています。

これらの問題への対処は、経済的または地理的制約に関わらず、効果的な肥満治療を誰もが利用できるようにするために不可欠です。

②自己注射器の不足、注射剤の製造上の問題

患者の好みを考慮すると、経口抗肥満薬が必要です。

③副作用・不耐性

セマグルチドやチルゼパチドなどのGLP-1作動薬は、主に消化器系の副作用を引き起こします。

そのため、GLP-1作動薬を続けられない患者も存在し、新世代の抗肥満薬は旧世代の薬に比べて服薬遵守率が高いものの、1年後にセマグルチドによる治療を継続していた患者はわずか40%でした。

GLP-1に対する不耐性は、代替療法による治療が必要となります。

④筋肉量減少・リバウンド

体重減少が身体に与える影響を研究した論文によると、体重をわずかに減らしても(約7%)、筋肉量が減少する可能性があります。

現在、除脂肪体重の減少を引き起こさずに脂肪量を選択的に減少させる治療法は存在しません。

さらに、体重が減少すると、代謝率とエネルギー消費量が低下します。

そのため、同じレベルの身体活動で消費されるカロリーが少なくなり、薬を中止するとリバウンドして体重が増加する可能性があります。

同時に、達成した体重減少を維持するためには、セマグルチドまたはチルゼパチドによる治療を継続する必要があります。

ある研究では、セマグルチドを中止してから1年後、患者は最初の体重減少の3分の2が戻り、心臓代謝パラメータにも同等の変化が見られました。

同様に、チルゼパチドの中止により、体重が大幅に増加しました。

一方、治療を継続すると、体重減少が促進されています。

肥満は慢性疾患です。

したがって、体重と健康状態全体の改善を維持するには、代謝率の低下も一因となり、継続的な治療が必要です。

リバウンドと筋肉量の維持は、肥満治療において依然として大きなニーズがあります。

⑤消費エネルギーの維持

単に食事摂取量を減らすのではなく、安全にエネルギー消費を高める新薬の開発が不可欠です。

筋肉量はエネルギー消費の1つの経路ですが、一部の薬剤は他のメカニズムでエネルギー消費を増加させることができます。

ジニトロフェノールはミトコンドリアのアンカップリングを誘導することでエネルギー消費を増加させることができますが、その全身に及ぶ影響は安全性に関して重大な懸念があります。

基礎代謝率も上昇させるT3の投与も、潜在的な体重管理戦略と考えられていました。

同様に、ミラベグロンはβ3アドレナリン受容体作動薬であり、褐色脂肪組織の活性化に有効性を示しています。

動物実験ではミラベグロン投与が肥満を改善できることが示されていますが、これまでのところ肥満患者で有意な体重減少にはつながっていません。

しかし、T3とミラベグロンはどちらも治療用量で心臓への副作用と関連しており、どちらも体重管理に容易に利用できるものではありません。

これら 2 つの薬剤とは対照的に、現在開発中の新世代の肝臓特異的ミトコンドリア分離剤は、全身副作用が制限されるため、重篤な副作用のリスクが低減します。

肥満薬のパイプライン

| フェーズ3臨床試験 | Retatrutide(LY3437943) | GIP/GLP-1/グルカゴン作動薬 |

| フェーズ3臨床試験 | Survodutide(BI 456906) | GLP-1/グルカゴン作動薬 |

| フェーズ3臨床試験 | Mazdutide | GLP-1/グルカゴン作動薬 |

| フェーズ3臨床試験 | Cagrilintide | 長時間作用型アミリン類似体 |

| フェーズ3臨床試験 | Orforglipron | GLP-1アゴニスト |

| フェーズ3臨床試験 | Taldefgrobep alfa (BHV-2000) | ミオスタチン阻害剤 |

| フェーズ2臨床試験 | Bimagrumab | ActRII阻害剤 |

| フェーズ2臨床試験 | Trevogrumab(REGN 1033) | 選択的ミオスタチン阻害剤 |

| フェーズ2臨床試験 | Garetosmab | アクチビンA阻害剤 |

| フェーズ2臨床試験 | Pemvidutide | GLP-1/グルカゴン作動薬 |

| フェーズ2臨床試験 | Petrelintide | 長時間作用型アミリン類似体 |

| フェーズ2臨床試験 | Dapiglutide | GLP-1/GLP-2アゴニスト |

| フェーズ2臨床試験 | MariTide | GLP-1 作動薬/GIP 拮抗薬 |

| フェーズ2臨床試験 | HU6 | 制御代謝促進剤 |

| フェーズ2臨床試験 | NT-0796 | NLRP3阻害剤 |

| フェーズ2臨床試験 | S-309309 | MGAT2阻害剤 |

| フェーズ2臨床試験 | GSBR-1290 | GLP-1アゴニスト |

| フェーズ2臨床試験 | VK2735 | GLP-1/GIPアゴニスト |

| フェーズ1臨床試験 | Amycretin(NNC0487-0111) | GLP-1/アミリン作動薬 |

| フェーズ1臨床試験 | TLC-6740 | 肝臓標的ミトコンドリアプロトノフォア |

| フェーズ1臨床試験 | KER-065 | 選択的 ActRII リガンドトラップ |

| フェーズ1臨床試験 | CT-996 | GLP-1アゴニスト |

| フェーズ1臨床試験 | NT-0249 | NLRP3阻害剤 |

| 前臨床研究 | RKER-034 | ActRIIリガンドトラップ |

| 前臨床研究 | SRK-439 | 選択的ミオスタチン阻害剤 |

| 前臨床研究 | 抗GPR75 | 遺伝子サイレンシング |

| 前臨床研究 | WVE-007 | 遺伝子サイレンシング |

| 前臨床研究 | ARO-INHBE | 遺伝子サイレンシング |

| 前臨床研究 | ARO-ALK7 | 遺伝子サイレンシング |

経口GLP-1系薬剤

経口セマグルチド

セマグルチドは経口製剤としても入手可能で、FDAが糖尿病管理薬として承認した初の経口ペプチドGLP-1作動薬です。

現在進行中の臨床試験では、体重管理薬としての評価が行われています。

第3相試験では、667名の被験者が経口セマグルチド50 mgまたはプラセボをランダムに割り付けられました。

68週目の平均体重減少率は、経口セマグルチド50 mg群で15.1%、プラセボ群で2.4%であり、セマグルチド2.4 mg週1回注射剤群で観察された体重減少率とほぼ同等でした。

セマグルチドの高用量経口製剤は非劣性有効性を示していますが、食事が吸収に及ぼす影響は慢性疾患管理において不利な点となります。

オルフォルグリプロン

オルフォルグリプロンは、経口投与可能な非ペプチド性の強力なGLP-1受容体部分作動薬であり、βアレスチンリクルートメントよりもcAMPへの作用が強いため、完全なGLP-1作動薬と比較して受容体脱感作を軽減する可能性があります。

その薬物動態特性により、1日1回の経口投与が可能です。

第2相試験の結果では、オルフォルグリプロンは同様の有害事象プロファイルを有する週1回投与の注射剤と比較して非劣性であることが示されました。

GSBR-1290

GSBR-1290は、1日1回経口投与の非ペプチド性小分子GLP-1受容体作動薬です。

12週間の第2a相試験では、プラセボ投与群と比較して平均4.74%の体重減少が認められ、早期段階での有効性は同等であることが示されました。

CT-996

CT-996は、1日1回投与の経口低分子GLP-1受容体作動薬です。

cAMPシグナル伝達を選択的に活性化するバイアス作動性により、肥満および2型糖尿病の治療における体重減少を促進し、忍容性を向上させることを目的としています。

CT-996は現在、第1相試験を実施中です。

VK2735

VK2735は、GIPおよびGLP-1受容体デュアルアゴニストであり、皮下注射剤と経口剤が利用可能です。

週1回の皮下注射による第2相VENTURE試験では、13週時点で平均体重が最大14.7%減少しました。

さらに、VK2735を1日1回経口投与した第1相試験では、体重減少と忍容性に関して良好な結果が得られました。

ミオスタチン-アクチビン経路阻害剤

TGF-βスーパーファミリーのメンバーは、筋肉の成長を阻害し、筋肉の消耗を悪化させることが知られています。

これらのメンバーには、アクチビン、成長分化因子-11(GDF-11)、およびミオスタチン(GDF-8)が含まれます。

ミオスタチン、アクチビン、およびGDF11は、ミオスタチン/アクチビンタイプII受容体(ActRII)複合体に結合し、成熟した筋線維内で純粋に阻害作用を引き起こします。

この相互作用は、タンパク質合成を低下させ、タンパク質分解を増加させ、筋肉の成長を促進するシグナルを減少させることにより、筋肉の萎縮を刺激します。

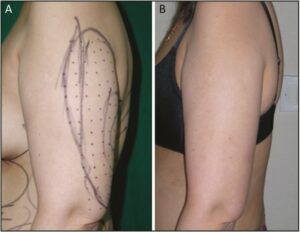

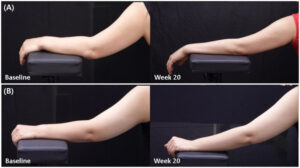

ミオスタチン-アクチビン経路阻害剤は、もともとデュシェンヌ型筋ジストロフィーなどの筋肉消耗性疾患の患者向けに開発されましたが、肥満治療における減量中に脂肪組織を減らしながら筋肉量を維持する治療用途に有望視されています。

筋肉は代謝において重要な内分泌器官として機能します。

したがって、ミオスタチンを阻害し筋肉量を増加させることは、基礎代謝とインスリン感受性の向上、内臓脂肪と筋肉内脂肪の減少、そして体脂肪量の全体的な減少など、多くの代謝性健康上の利点と関連しています。

GDF-8(ミオスタチン)とGDF-11は、それぞれ異なる内因性機能を有するにもかかわらず、89%の配列同一性を有するため、GDF-8を選択的に標的として阻害し、GDF-11への影響を最小限に抑えることが、その治療効果を最適化するために不可欠です。

そうでなければ、ActRII経路の非選択的阻害は有害な副作用につながる可能性があります。

ビマグルマブ

ビマグルマブは、ActRIIを阻害するヒトモノクローナル抗体です。

骨格筋の負の調節因子として機能するミオスタチンおよびその他のリガンドの機能を阻害します。

7つの治療群(コホート1~7)を対象としたプラセボ対照多回投与試験により、将来の臨床試験において、ビマグルマブの静脈内投与の代替として、毎週の皮下投与の実現可能性が確立されました。

さらに、2型糖尿病と肥満を有する75人の患者を対象とした第2相ランダム化臨床試験では、ビマグルマブ治療群の参加者は、48週間にわたってプラセボを投与された患者と比較して、有意に大きい体脂肪量の減少(-20.5%)と除脂肪量の増加(3.6%)を経験したことが示されました。

最近では、栄養刺激ホルモン療法とミオスタチン-アクチビン経路阻害剤を組み合わせることで、体重減少を促進し、筋肉量を維持しながら脂肪量の減少を最適化することができると考えられています。

現在、第2b相 BELIEVE試験では、過体重または肥満の成人を対象に、ビマグルマブを単独療法およびセマグルチドとの併用療法を評価するための研究が進行中です。

タルデフグロベップ アルファ (BHV-2000)

タルデフグロベップ アルファは、成熟ミオスタチンおよびアクチビン受容体IIB型(ActRIIB)-ミオスタチン複合体に結合する完全ヒト組換えタンパク質です。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象とした臨床試験で既に検証が進められています。

前臨床肥満試験において、タルデフグロベップは有意かつ持続的な筋肉量の改善と全身脂肪量の減少をもたらしました。

SRK-439

SRK-439は肥満治療薬として設計された選択的ミオスタチン阻害剤です。

前臨床研究では、SRK-439は除脂肪筋肉量を維持し、セマグルチド投与中止後の脂肪量増加を抑制し、健康的な体組成をサポートすることで、より健康的な体重管理を促進することが示されています。

トレボグルマブとガレトスマブ

トレボグルマブ(REGN 1033)は、ミオスタチン(GDF-8)を標的とする完全ヒトモノクローナル抗体であり、GDF-11とは測定可能な親和性がありません。

完全ヒトモノクローナル抗体であるガレトスマブは、アクチビンAシグナル伝達に結合して阻害するように設計されています。

第1相試験では、トレボグルマブとガレトスマブの併用療法および単剤療法が評価されました。

一般的な有害事象は、筋痙攣、筋肉痛、口腔内潰瘍、および感染症でした。

併用療法の単回投与後、8週目までに大腿筋量が7.7%増加し、全身および男性型脂肪量が減少しました。

最終投与は12週目に行われました。

28週目の追跡調査では、腹部脂肪量と内臓脂肪量はベースラインと比較してそれぞれ14.3%と20.1%減少し、その減少は経時的に持続しました。

トレボグルマブとガレトスマブは相乗的に筋肉量と除脂肪量を増加させ、脂肪量を減少させました。

GDF-8とアクチビンAの同時阻害は、肥満管理に有望な可能性があります。

第2相COURAGE試験では、トレボグルマブとガレトスマブをセマグルチドと併用した場合の体重管理と脂肪減少への影響を検討しています。

KER-065とRKER-034

KER-065は、アクチビン受容体の選択的リガンドトラップであり、ミオスタチンおよびアクチビンAの作用を阻害します。

RKER-034は、特定のTGF-βリガンドを阻害することでKER-065と同様に機能する治験中の分子です。

したがって、骨格筋量を増加させるとともに脂肪代謝を促進し、除脂肪体重を有意に増加させます。

現在、健常者を対象とした第1相臨床試験で、KER-065の安全性と忍容性を評価しています。

グルカゴン併用治療

グルカゴンは主に肝臓を刺激して肝臓でのブドウ糖産生を増加させます。

食事摂取量を減らすことのみに焦点を当てた治療法とは異なり、満腹感を促進することに加えてエネルギー消費を増加させるという独自の能力により、肥満管理のための有望な医薬品選択肢となっています。

重要なのは、肝臓での脂肪酸酸化を促進する能力があるため、MAFLDやMASHの治療に潜在的な意味合いを持つことです。

実際、グルカゴンは採血の脂質プロファイルを改善し、肝臓脂肪変性症の改善に寄与します。

そのため、グルカゴンはGLP-1作動薬との併用療法に組み込まれています。

GLP-1は主に食事摂取量の減少を促進するのに対し、グルカゴンはエネルギー消費を促進し、肝臓脂肪を減少させ、MAFLD/MASHを軽減する可能性があります。

GIP/GLP-1/グルカゴントリプルアゴニスト:レタトルチド(LY3437943)

レタトルチドは、GIP、GLP-1、グルカゴン受容体を活性化する初のトリプルホルモン受容体作動薬で、チルゼパチド(商品名マンジャロ)をすでに市場で展開しているイーライ・リリー社によって開発されています。

肥満成人338名を対象とした第2相試験では、参加者は48週間にわたり、レタトルチド1~12mgまたはプラセボを週1回皮下投与されるようにランダムに割り当てられました。

レタトルチド12mg投与群では平均24.2%の体重減少が見られ、プラセボ群では2.1%の減少でした。

98名が参加した別の第2相試験では、24週時点で肝臓脂肪の平均減少は12mg群で82.4%であったのに対し、プラセボ群では0.3%の増加でした。

12mg群では肝臓脂肪の正常化(5%未満)が86%達成されましたが、プラセボ群では誰もこの成果を達成しませんでした。

肝脂肪の減少は、インスリン感受性および脂質代謝の改善を示す代謝マーカーの改善と強く関連していました。

手術レベルに近い体重減少と肝脂肪の顕著な減少が達成されたにもかかわらず、副作用として用量依存的に心拍数が増加し、24週でピークに達したことに留意が必要です。

レタトルチドは現在、肥満および心血管疾患の既往歴を有する患者への有効性と安全性を評価する第3相TRIUMPH試験が進行中です。

GLP-1/グルカゴン デュアル作動薬

- スルボデュチド (BI 456906)

スルボデュチドは、週1回注射するGLP-1およびグルカゴン受容体デュアル作動薬です。

ドイツのBoehringer Ingelheim社が主導して研究をおこなっています。

43の施設で行われたBMI ≥ 27で糖尿病のない386人の参加者を対象とした多国籍第2相試験では、46週目にスルボデュチド4.8 mg群の参加者は平均14.9%の体重減少を示したのに対し、プラセボ群では2.8%の減少でした。

293人が参加した別の第2相臨床試験では、4.8 mg投与群の参加者の62%が線維化の悪化なしにMASHの改善を示したのに対し、プラセボ群では14%であった。

さらに、67%が少なくとも30%の肝臓脂肪量の減少を達成し、36%が少なくとも1段階の線維化の改善を示した。

現在、SYNCHRONIZEフェーズ3試験では、過体重または肥満の個人を対象に、スルボデュチドの効果を検討しています。

- ペムビデュチド

ペムビデュチドは、肥満およびMASHを標的とした治験薬であるGLP-1/グルカゴン受容体デュアル作動薬です。

MOMENTUM試験は、肥満および過体重の個人における安全性と有効性を評価する48週間の第II相試験で、

平均体重減少は15.6%で、2.4 mg投与群の参加者の30%以上が20%以上の体重減少を経験しました。

さらに、ベースラインの脂質異常症患者において、トリグリセリド(55.8%)、総コレステロール(20.0%)、およびLDLコレステロール(21.8%)の濃度の有意な低下が観察されています。

副作用としての心拍数上昇や不整脈などの症状なしに、高血圧の改善がみられています。

ペムビデュチドはMASH治療薬としてFDAからファストトラック指定を受けており、現在、MASHを対象とした第IIb相IMPACT試験で研究されています。

- マズドゥチド(LY3305677)

マズドゥチドは、肥満および糖尿病の治療薬として開発中のGLP-1およびグルカゴン受容体デュアルアゴニストです。

過体重または肥満の中国人610人を対象とした第3相臨床試験では、マズドゥチドの投与により、体重の大幅な減少と心血管代謝リスク因子の改善が認められました。

アミリン作動薬

アミリン(AMY)はインスリンと共合成され、食物摂取時にβ細胞から放出される膵臓内分泌ホルモンです。

神経系のAMY受容体を刺激し、摂食量を減少させます。

さらに、アミリンはレプチン感受性を改善させます。

レプチンは空腹感を抑制し、エネルギー消費を増加させるホルモンです。

直感に反して、肥満はレプチンの産生を増加させますが、これはレプチン抵抗性によるものです。

したがって、レプチン感受性の改善は、肥満に対処する上で重要な治療ターゲットです。

カグリリンチド

カグリリンチドは、アミリン(AMY)とコアカルシトニン受容体(CTR)のデュアルアゴニストとして作用する長時間作用型AMYアナログです。

10カ国57施設で実施された第2相試験では、カグリリンチドはプラセボやリラグルチドと比較して、最大10.8%(11.5kg)の減量をもたらし、より顕著な体重減少をもたらしました。

ちなみにこの研究では、プラセボでは3.0%の減量が得られ、リラグルチドでは9.0%(9.6kg)の減量が認められました。

さらに、カグリリンチドとGLP-1受容体作動薬セマグルチドを併用することで、さらなる減量効果が認められました。

92名の参加者を対象とした32週間の多施設共同第2相試験では、32週目の平均体重減少率は、セマグルチド(5.1%)およびカグリリンチド(8.1%)と比較して、CagriSema(セマグルチド+カグリリンチド)(15.6%)でより顕著でした。

第3相REDEFINEプログラムでは現在、過体重および肥満の患者を対象にCagriSemaの有効性を検討しています。

ペトレリンチド(ZP8396)

ペトレリンチドは、長時間作用型の週1回皮下投与型AMYアナログであり、強力なAMYおよびカルシトニン受容体のデュアル作動薬です。

中性pHで安定で沈殿がほとんど発生しないため、ペプチド化合物との併用が可能です。

第I相臨床試験では体重減少効果が示され、第IIb相試験が開始されており、GLP-1受容体作動薬と同様の体重減少効果が得られて忍容性も向上することが期待されています。

アミクレチン(NNC0487-0111)

アミクレチンはGLP-1およびAMYの長時間作用型共アゴニストであり、1日1回経口投与および週1回皮下注射投与用の製剤が入手可能です。

肥満患者を対象とした経口アミクレチンの第1相試験では、16名の被験者が12週間後に体重が13.1%減少し、既存の減量薬を上回る効果が示されました。

本剤は良好な安全性プロファイルと高い忍容性を示し、副作用はGLP-1およびCagriSemaを用いた過去の試験で観察されたものと一致していました

GLP-1/GLP-2デュアルアゴニスト:ダピグルチド

ダピグルチドは、ファーストインクラスのGLP-1およびGLP-2受容体デュアル作動薬です。

GLP-2を標的とした薬物療法は、小腸の上皮バリア機能を高めることが実証されています。

ダピグルチドは、GLP-2を介して腸管バリア機能を高めることで、低度の炎症に関連する合併症を軽減し、強力なGLP-1作動薬の減量効果を活用します。

第1相試験では、4週間で平均最大4.5%の体重減少が実証され、肥満に対するダピグルチドの臨床開発が進みました。

12週間にわたって実施される第2相試験では、より低用量のダピグルチドが体重に及ぼす影響を調べるとともに、腸管透過性および炎症の変化も評価しています。

GLP-2は、腸管成長促進および抗アポトーシス効果で知られる胃腸ホルモンです。

げっ歯類を用いた研究では、外因性GLP-2投与が結腸腺腫の増殖を促進することが示されており、腸腫瘍の進行に関与する可能性があることが示唆されています。

GLP-2療法の忍容性は30ヶ月間しか検討されておらず、長期使用における安全性は依然として不明です。

このことから、GLP-2療法の長期投与に伴う腸腫瘍の発生または進行の潜在的な長期リスクに関する懸念が生じており、更なる研究が必要です

GIP作動性vs拮抗性:マリタイド

前述のように、いくつかのGLP-1受容体作動薬は肥満管理に有効性を示しています。

GLP-1受容体作動薬は依然として効果的ですが、より大きく持続的な減量と忍容性の向上を達成するための併用療法の探索が続けられています。

ヒトゲノム関連研究では、GIP受容体遺伝子座が体重調節に役割を果たしており、GIP受容体ノックアウトマウスは肥満に抵抗性であることを示しました。

肥満のマウスとサルでは、抗GIPR抗体でGIP受容体を薬理学的に阻害すると、体重増加が抑制されました。

さらに、GIP受容体拮抗作用とGLP-1受容体作動作用を組み合わせると、相乗的に体重が減少することがわかりました。

GIP作動作用と拮抗作用の両方で減量に同等の影響が見られる理由の1つとして、GIP作動薬への長期曝露によるGIP受容体の潜在的な脱感作が挙げられます。

もう一つの妥当な説明は、中枢機構を介して作用する GIP 過剰発現とは異なり、抗体を介したGIP拮抗作用は血液脳関門を通過しないというものです。

その代わりに、食事摂取量を調節し肥満を防ぐ役割を担う末梢エリアで効果を発揮します。

マリタイド (マリデバート カフラグルチド、以前は AMG 133 として知られていた) は、2 つのGLP1作動薬に結合したGIP受容体拮抗薬抗体を含む二重特異性分子です。

肥満の成人を対象とした第 1 相試験では、マリタイド 420 mg の複数回の漸増投与により、プラセボ群で観察された変化は最小限であったのに対し、7 日目までに4.9%、85日目までに14.5 %の体重減少が認められた。

試験参加者は最後の投与から 150 日後に最大 11.2 % の体重減少を維持し、持続的な体重減少効果が示された。

最もよくみられた有害事象は軽度の吐き気と嘔吐で、通常はマリタイド投与後48時間以内に消失しました。

現在、第2相試験で評価が行われています

ミトコンドリア脱共役剤

ミトコンドリアの脱共役は、ミトコンドリアにおける膜電位生成とATP合成利用との間のプロセスです。

ミトコンドリア脱共役剤は、ATP合成酵素とは別に機能する経路により、ミトコンドリアの内膜を通してプロトンを輸送します。

脱共役は、脂肪酸β酸化の増加により、肥満、MAFLD、MASHの患者に観察される脂質毒性に対して有利な効果をもたらします。

ミトコンドリアの脱共役は、エネルギー消費の約20~40%に寄与し、基礎代謝率に影響を与えます。

重要なのは、脱共役による減量は、筋肉量の維持を伴う脂肪組織の減少をもたらすことです。

歴史的に、肥満管理に使用されるミトコンドリア脱共役剤の最も顕著な例は、ジニトロフェノールですが高体温症、白内障の形成、死亡率上昇などの深刻な副作用が認められたため、1938年にFDA(米国食品医薬品局)は市場から撤退しました。

高体温症は潜在的に致命的な状態であり、全身性のミトコンドリア脱共役によって発生します。

毒性への懸念から、1930年代初頭にはミトコンドリア脱共役剤の治療開発が停滞しましたが、新世代の肝臓特異的ミトコンドリア脱共役剤は、深刻な副作用なしに代謝性疾患の治療に有望であることが示されています。

プロトノフォアは脱共役を誘導する薬剤であり、制御された代謝促進剤は自然な脱共役プロセスを利用する分子です

TLC-6740

TLC-6740は肝臓特異的ミトコンドリア プロトノフォアで、肥満およびMASHなどの関連疾患を治療します。

TLC-6740は、摂食量に影響を与えることなく、肥満マウスモデルのエネルギー消費量を約20%増加させました。

さらに、健康な被験者を対象とした第1相試験では、10日間投与した場合のTLC-6740の安全性が確認され、投与期間中、軽度の有害事象のみが認められました。

薬物動態データは、1日1回の経口投与を裏付けています。

さらに、安静時エネルギー消費量は用量依存的に増加しました。これは、脂肪酸化が促進されたことを示す呼吸商の減少を伴っていました。

また、コレステロール値と肝機能検査値も用量依存的に改善しました。

HU6

HU6は、肝臓代謝を受けてミトコンドリア脱共役剤である2,4-ジニトロフェノールを生成する、制御された代謝促進剤です。

このプロセスは基質の利用を促進し、脂肪や様々な炭素源の酸化を促進します。

第2相試験では、61日目における肝臓脂肪の平均減少率は、450mg投与群で33.0%であったのに対し、プラセボ投与群では5.4%の増加でした。

HU6は、肥満およびそれに伴う脂肪肝などの代謝合併症の管理における有望な薬理学的治療薬としての可能性を示しています。

NLRP-3阻害剤:NT-0249およびNT-0796

肥満は慢性的に低いレベルの炎症が続く疾患です。

全身性および脳の炎症は、肥満および関連する代謝性疾患の発症に重要な役割を果たしています。

インフラマソームは、炎症性サイトカインの分泌を制御する細胞内センサーとして機能します。

NLRP3 (NOD-, LRR- and pyrin domain-containing protein 3)インフラマソームは、細胞障害に反応して形成される複雑なタンパク質構造です。

この複合体形成はカスパーゼ1の活性化を引き起こし、炎症性サイトカインであるインターロイキン-1βおよびインターロイキン-18の放出を促進し、ピロプトーシスとして知られる炎症性細胞死を誘導します。

肥満の脂肪は、NLRP3インフラマソームの活性化を引き起こす可能性があり、NLRP3を標的とすることは有益な治療戦略となる可能性があります。

これまでの研究では、NLRP3ノックアウトマウスは食事誘発性肥満に抵抗性であることが実証されています。

臨床段階にある2つの異なるNLRP3阻害剤、NT-0249とNT-0796は、NLRP3を阻害することでマウスで確立された食事誘発性肥満を逆転させ、さらに痩身効果を超えた代謝上の利点をもたらすことを実証しています。

NT-0796は炎症性疾患に寄与する免疫細胞を特異的に標的とし、末梢および神経炎症疾患に治療効果をもたらします。

NT-0796は、NT-0249よりも顕著な減量効果を示し、セマグルチドと同様の有効性を示しました。

セマグルチドやカロリー制限とは対照的に、NLRP3阻害剤のみがsVCAM-1やPCSK9などの心血管炎症マーカーを有意に低下させ、肥満者の心血管リスク低減に潜在的利益をもたらすことを示唆しています。

さらに、GLP-1受容体作動薬の投与中止後に体重が戻る可能性は、体重減少の維持をサポートする脳浸透性NLRP3阻害剤の使用によって減少する可能性があります。

MGAT-2阻害剤:S-309309

モノアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ2(MGAT2)は、小腸でトリアシルグリセロールを再合成することにより食事中の脂肪の吸収を促進し、肝臓への分布のためにカイロミクロンへの組み立てを制御する酵素です。

肝臓でのMGAT2発現の上昇は、トリグリセリドの恒常性を乱し、MAFLD/MASHを発症します。

MGAT2の遺伝子欠失/阻害の代謝上の利点は、エネルギー消費量の増加、肝臓トリグリセリドレベルの低下、インスリン抵抗性および肥満の発症に対する抵抗性、および高脂肪食に対する食後GLP-1濃度の上昇を示すマウスモデルで実証されています。

したがって、S-309309などのMGAT2阻害剤でこの経路を標的とすることは、効果的な介入戦略となる可能性があります。

第2相試験では、1日1回経口投与のMGAT2阻害剤であるS-309309の安全性と有効性を、肥満患者365名を対象に評価しました。主要評価項目は、24週目における体重変化率で、全体的な結果は近日中に発表されるようです。

遺伝子治療

脂肪形成における複数の同化経路は、健康な脂肪組織の発達という生理的な目的を果たしています。

しかし、これらの経路は肥満において病原性を示し、脂肪組織の肥大化とインスリン抵抗性を引き起こし、体重増加や肥満関連合併症の悪化に寄与します。

ゲノムワイド関連研究では、肥満に関連する数百の遺伝子が明らかになり、多様な標的候補が存在します。

これらの遺伝子の機能喪失は、肥満に対する保護効果をもたらすことが期待されています。

これらに沿って、GalNAc-低分子干渉RNA(siRNA)やRNAi技術などの遺伝子サイレンシング技術を介して、GPR75 、インヒビンベータE(INHBE)、およびアクチビン受容体様キナーゼ7(ALK7)を標的とする試験が現在行われています。

ARO-INHBEのメカニズムは、肝臓におけるINHBE遺伝子の発現を低下させ、その産物であるアクチビンEの分泌を低下させることです。

ARO-ALK7は、脂肪組織に存在する受容体であるALK7の発現を低下させることで作用します。

この経路を標的とすることで、脂肪分解が促進され、脂肪機能不全と内臓脂肪蓄積が減少することが期待されます。

特に、除脂肪体重の維持を促進し、全体的な体組成を改善します。

GalNAc siRNAを用いてINHBE遺伝子をサイレンシングするWVE-007を評価する臨床試験が2025年に予定されています。

結論と考察

世界中で肥満率が急増していることは、個人の健康だけでなく、経済や社会全体にも大きな影響を与える広範な影響を及ぼしています。

幸いなことに、肥満の医学的管理における最新の進歩により、薬理学的手法と外科的手法の乖離は縮小しつつあり、新世代の抗肥満薬は、かつては主に外科的介入を必要としていたレベルの減量を達成しています。

この進歩は、この分野における大きな転換点であり、患者に大幅な減量のための代替手段を提供しています。

例えば、代表的な抗肥満薬「セマグルチド」は、68週間の試験で平均14.9%の体重減少、チルゼパチドは72週で最大26.6%の減量を記録しており、これは手術レベルの効果です。

他にも、アミリン系の薬「カグリリンチド」や筋肉を維持する「バイマグルマブ」、炎症を抑える「NLRP3阻害薬」などが開発中です。

中には脂肪肝や心疾患、腎機能低下にも良い影響を示す薬もあり、単なる減量以上の「全身治療薬」としての役割も期待されています。